游读八闽丨品典籍•行山海•印象闽人㉖泉州人李贽:特立独行的晚明思想家

志士不忘在沟壑,

勇士不忘丧其元。

我今不死更何待,

愿早一命归黄泉。

这是李贽在狱中写下的绝命诗《不是好汉》,字里行间,尽显他宁死不屈的气节与对思想自由的执着追求。他以犀利的笔触和超前的思想,挑战传统,呼吁变革。他的一生,如诗中所言,充满了坎坷与挑战,但他从未放弃对真理的探索和对自由的向往。

李贽像

本期活动就为大家推荐导读入选《福建历史文化名人丛书》(第二辑)的由陈金土编著的《李贽》,一起走进这位特立独行的晚明思想家的传奇人生。

李贽(1527—1602),字宏甫,号卓吾、温陵居士,福建泉州晋江县(今鲤城区)人,明代著名思想家、史学家、文学家。他一生特立独行,敢于挑战传统权威,批判封建礼教和程朱理学的虚伪,主张“童心说”,强调个性解放和思想自由。其著作《焚书》《藏书》等,因观点犀利、见解独到而备受争议,但对后世思想启蒙产生了深远影响。

为官一任,造福一方

万历五年(1577年),李贽51岁时,被任命为云南姚安知府。姚安地处西南边疆,是一个多民族杂居的地区,当时社会经济相对落后。李贽甫一上任,就组织工匠和百姓在湍急的连厂河上修建了一座砖石拱桥,后被命名为“李贽桥”。此后,李贽在姚安军务府实行宽松政策,调和汉族与少数民族的关系;把原来的德丰寺改办成“三台书院”,兴办教育;在处理完公务后,李贽还亲自讲学,很多人都尊称他为“老师”,而不称呼他的官名。

李贽桥

图片来源:福建档案

甘做“异端”,著书立说

万历十八年(1590年),李贽完成了《说书》《焚书》等著作,以及《藏书》的个别单篇评论。其中,《焚书》收录了他在这年之前所写的书信、杂著、诗歌、史论等,很多是他与知己友人的书信往来,这本书切中的都是当时学者的要害和病根,是“逆耳之作”,本来是应该焚烧掉的,所以叫做《焚书》。就像李贽预料的那样,《焚书》一问世,即产生轰动效应,汤显祖、袁宏道、梅国祯、杨起元、祝世禄等争相拜读,不吝赞美之辞;但也不乏视李贽为旁门左道之辈,称其诬民惑世,并加以迫害。

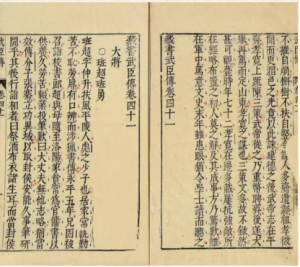

《藏书》书影

图片来源:云南日报

直面迫害,宁死不屈

李贽与儒家正统派不断论战,甚至还特立独行,落发蓄须以表明心迹。在《藏书》中,他反对将孔子的是非作为判断一切是非的标准;将农民起义领袖陈胜、窦建德和历代帝王并立,称赞陈胜是“匹夫首创”;主张男女平等和妇女解放,赞扬卓文君再嫁司马相如是“善择佳偶”;称赞武则天是杰出的女政治家。李贽的这些超前思想引起了统治者的不满。万历三十年(1602年),皇帝下令严拿治罪,其书籍也要“尽搜烧毁,不许存留”。最终李贽在狱中自刎而死,以生命捍卫了自己的信念和尊严。

吊古寻幽去哪儿?(福建文旅小贴士)

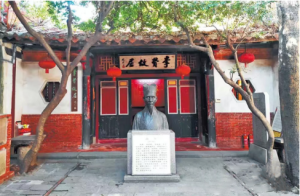

李贽故居

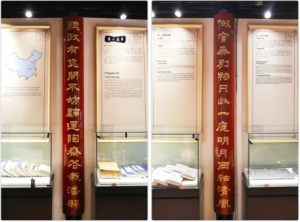

李贽故居位于泉州市鲤城区南门万寿路,李贽在这里度过了30年的青少年时光。故居庭院中伫立着2米高的李贽半身铜像;厅中展出李贽年谱、著作及有关史料。

图片来源:泉州网

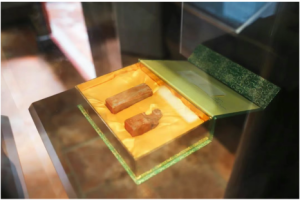

这两枚印章原件是于清同治年间故居修葺时出土的,一枚刻着阴文“李贽”,另一枚刻着阳文“卓吾”,原件收藏于泉州市博物馆,此两枚为仿制品。

图片来源:泉州文旅

李贽在姚安知府任上所撰的“听政有悠闲,不妨譬运陶斋,花载诸县;做官无别物,只此一庭明月,两袖清风”的对联,分别镌刻于厅堂两侧。

图片来源:泉州文旅