游读八闽丨品典籍•行山海•印象闽人㉗漳州人黄道周:道德文章,一代完人

死亡,是人类的终极命题。

绝命诗,则是关于死亡的艺术。

明末清初,黄道周在走向刑场的最后时刻,咬破手指,以鲜血将他的绝命诗章书写在了自己的衣襟之上:

纲常万古,节义千秋。

天地知我,家人无忧。

黄道周的绝命诗特别之处在于“从容”二字,展现的是近乎平静的殉道者姿态。不是在哀叹命运不公,也不是在恐惧死亡的痛苦,而是以一种近乎超脱的心态,安慰亲人,表明自己心无挂碍,不需要世俗的理解与认同,自有天地为证——他把死亡变成了儒家精神的终极仪式。

他的一生,正是这首绝命诗最详尽、最波澜壮阔的注脚。

本期活动就为大家推荐导读入选《福建历史文化名人丛书》(第一辑)的由孙英龙编著的《黄道周》,一起走进这位“一代完人”的传奇人生。

黄道周(1585—1646),字幼平,号石斋,福建漳州府漳浦县(今东山县)人,明末著名思想家、文学家、书画家和民族英雄。他讲学著书,清正廉洁,且在文章、道学、经济、天文、历数等方面样样精通,可谓奇人完人。其书法博采众长、自成一家,人称“漳浦体”。明亡后,他组织义军抗清,兵败被俘后慷慨就义,以身殉国。

黄道周像

“万古纲常”的守护者:思想与学术

黄道周学识渊博,涉足天文地理、经史百家之说,领域十分广泛。他的著作既有很大的广度,也有一定的深度。他在学术上最大的成就就是研究《易经》,并写出许多相关著作。《漳浦县志》记载他少年时在东山岛东门塔屿苦读《易经》《离骚》,24岁作《易本象》,后来又撰写《三易洞玑》《易象正》。

黄道周强调经世致用,主张学问要服务于道德实践和社会责任。他的政论文态度严肃,脉络分明,语言精确,陈词恳切,内容包括规劝皇帝整顿朝纲,改良政治;主张任用贤能,反对宠信小人等。

图为黄道周制作的天地盘,据说是演绎《易经》所用,如今安放在黄道周纪念馆的大院里

来源:福建省艺术研究院

“千秋节义”的践行者:气节与风骨

黄道周考中进士后入朝为官。由于他刚正不阿,忠直敢谏,多次为了维护礼法或弹劾、营救其他大臣而与皇帝激烈辩论,引起皇帝不满,他的官职也是时升时降。崇祯十三年(1640年),皇帝以“党邪乱政”的罪名,剥夺黄道周的官职,并下令将他逮捕入京。在狱中,他屡遭酷刑,手指断裂,身体更是伤痕累累,几近丧命,但始终不改其志。

“天地知我”的担当者:政治实践与军事抗争

黄道周在家乡讲学期间,李自成军队攻陷北京,明朝灭亡。清军入关后,这位年逾花甲、手无缚鸡之力的文臣抱着必死尽节的决心继续追随南明政权,在缺兵少粮的情况下坚持招募义兵,抗击清军。由于兵力差距悬殊,黄道周兵败被俘,被一路押至南京。他多次节食,誓不降清,最后与他的几个学生一起慷慨就义。

“家人无忧”的殉道者:人格魅力与后世评价

至人惟一石斋,其字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周、孔,为古今第一。

——徐霞客

学贯古今,所至学者云集。……以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗。

——《明史·黄道周传》

若刘宗周、黄道周立朝守正,风节凛然,其奏议慷慨极言,忠荩溢于简牍。卒之以身殉国,不愧一代完人。

——乾隆

如武库无所不备,而尤邃于《易》历。

——朱彝尊《经义考·三易洞玑》

道周的博学,在明代中后期反对多读书,崇尚“简易功夫”,空谈心性的学风中,实属难能可贵。

——侯真平《黄道周纪年著述书画考》

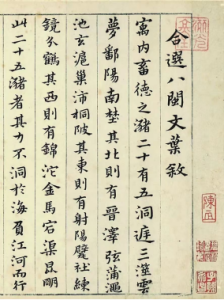

黄道周小楷《八闽文叶叙》

来源:深圳市书法院

吊古寻幽去哪儿?(福建文旅小贴士)

黄道周纪念馆

黄道周纪念馆位于东山风动石景区内,为仿古建筑。馆内布局精巧,陈列有序,将黄道周之生平事迹、学术成就、艺术造诣及精神风貌展现得淋漓尽致。

馆内立有黄道周塑像,匾额上书“节义千秋”

来源:福建档案